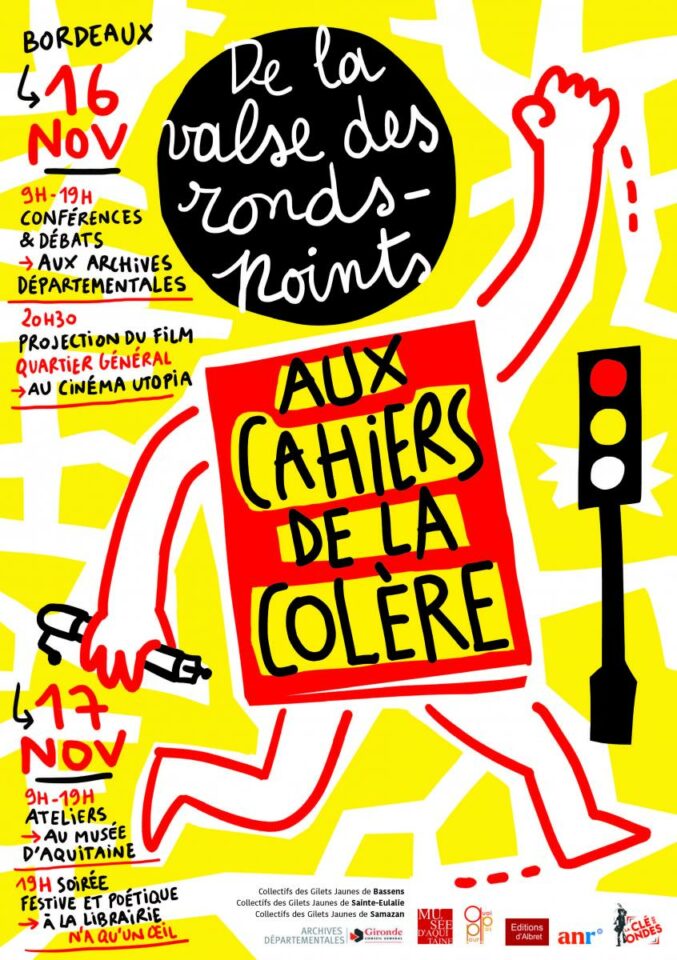

Le colloque « Gilets Jaunes, de la valse des ronds-points aux cahiers de la colère » se tiendra dans plusieurs endroits de Gironde les 16 et 17 novembre prochains. Quatre ans après le début du mouvement, quelle mémoire en est faite ? Débats, conférences, projections et ateliers sont au programme de ces deux jours.

Universitaires et Gilets Jaunes main dans la main pour travailler sur la mémoire du mouvement, quatre ans après ses débuts ; une initiative à laquelle l’association Pourquoi Pas 33 souhaite donner de l’écho. Son président, Jean-Pierre Lefèvre, est venu présenter le colloque « De la valse des ronds-points aux cahiers de la colère » mercredi dernier au Club. L’évènement se tiendra aux Archives départementales, au Musée d’Aquitaine et hors les murs les 16 et 17 novembre prochains.

Jean-Pierre Lefèvre et l’historien Pierre Robin, instigateurs du colloque « Les Révoltes en Aquitaine, du Moyen-Âge à nos jours » en 2021, ont voulu lui donner un acte II. L’occasion de revenir sur le mouvement des Gilets Jaunes pour son quatrième anniversaire. Magali Della Sudda, sociologue-chercheuse au CNRS, venait évoquer le travail autour des cahiers de doléances. Delphine Barreau et Patrick Youf, acteurs et actrices du mouvement, étaient aussi présent·es pour témoigner de l’importance de cette initiative pour eux et leur mémoire.

Deux jours, trois thèmes

« Ce qui nous a semblé intéressant c’est de mettre en contact des universitaires, qui avaient réfléchi sur l’origine du mouvement, son déroulement et les modes d’organisation […] avec les acteurs du mouvement », souligne Jean-Pierre Lefèvre. Voici donc ces dernier·es, dont les principaux groupes girondins se trouvent à Bassens et Saint-Macaire, en relation avec le Centre Émile Durkheim (Pessac) pour rendre compte de quatre années mouvementées. Les 16 et 17 novembre, autres universitaires et grandes figures des Gilets Jaunes viendront de Paris, Toulouse, Marseille ou Cergy pour participer au colloque.

L’évènement s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité Bordeaux Métropole 2022. Au programme des 16 et 17 novembre : débats et conférences avec pour prisme les témoignages de différents Gilets Jaunes. Le premier jour se déroulera aux Archives départementales et se concentrera sur les cahiers de doléances, dont plusieurs sont retranscrites et étudiées par les universitaires du Centre Émile Durkheim.

Des ateliers auront lieu au Musée d’Aquitaine le 17 novembre. Trois thèmes retenus : Démocratie, violence, convergence. Thèmes chers au mouvement, qui a réclamé le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC), subi la répression, mais a tenu grâce aux relations tissées. Des évènements « hors les murs », comme la projection de Quartier Général à l’Utopia ou des lectures performatives à la librairie N’a qu’un œil, complètent le programme.

Le colloque ne se tient pas dans deux institutions par hasard, rappelle Jean-Pierre Lefèvre : « Avoir des archives vivantes et accessibles, c’est signe que la démocratie est vivante. Et si c’est pas nous qui écrivons la mémoire des Gilets Jaunes, il ne faudra pas se plaindre que d’autres le fassent. Cela guide notre travail à tous ; avec, pour et comme Gilet Jaune. La mémoire est un combat ».

La transmission comme leitmotiv

« On veut absolument écrire cette histoire, mais surtout la transmettre », revendique Patrick Youf, commerçant et Gilet Jaune des premières heures au sein du collectif de Bassens. La question de la représentation donnée du mouvement par les médias est centrale : « Le mouvement n’est pas ce qui a été décrit ou montré […] On va essayer à travers ces deux journées d’exprimer ce qu’on a vécu. Beaucoup de gens n’imaginent pas ce qu’on a traversé et également les convergences que l’on a fait avec les syndicats. »

Il s’agit de rétablir une certaine vérité aux personnes extérieures au mouvement. « Ce ne seront pas que des Gilets Jaunes dans la salle, ce seront des gens qui n’ont pas assisté aux manifestations, insiste Delphine Barreau, elle aussi du collectif de Bassens. Il y a ce qui a été dit à la télévision, dans les médias mais aussi ce que nous avons vécu et qu’on aimerait que vous arriviez à comprendre. »

« Les vaincu·es on les oublie, mais nous on n’est pas des vaincu·es. On est convaincu·es qu’on est porteurs de beaucoup de choses »

Jean-Pierre Lefèvre a lui-même été heurté par « la façon dont [le mouvement] a été réprimé et dont les gens ont été méprisés, déconsidérés ». Ce qui l’a d’ailleurs motivé à monter ces deux jours, avec l’idée, ensuite, de sortir un livre de ce colloque. Une vingtaine de témoignages lui donneront corps.

Au-delà du prisme médiatique, les Gilets Jaunes se réapproprient leur histoire : « Les vaincu·es on les oublie, mais nous on n’est pas des vaincu·es. On est convaincu·es qu’on est porteurs de beaucoup de choses », appuie Delphine Barreau. Mais plus qu’une mémoire, le travail universitaire réalisé permettra tirer certaines leçons de ces quatre ans pour de prochaines luttes.

Témoignages et doléances pour la mémoire d’un mouvement en cours

Chargée de recherches au CNRS, Magali Della Sudda coordonne l’enquête participative menée auprès des Gilets Jaunes. À leur demande et avec une équipe de chercheurs, la sociologue a commencé à dépouiller les cahiers de doléances. 1996 au total. Retranscrites, mises dans tableur, et analysées, ces recherches qui ont débuté en 2020 ne se termineront pas avant trois ans.

Ce modèle devrait permette à d’autres Gilets Jaunes d’ « initier cette démarche dans leur département et de se réapproprier cette histoire, espère Magali Della Sudda. Une recherche participative avec universitaires en soutien, qui laisse aussi les personnes s’approprier la recherche, c’est unique en Gironde ! »

« C’est important pour nous que les citoyens et Gilets Jaunes sachent que [les archives] leur sont ouvertes, poursuit la chercheuse. C’est un droit, un acquis de la Révolution pour écrire notre histoire commune. » Elle rappelle cependant la sensibilité des informations contenues, que les archivistes doivent protéger. Ce travail de dépouillement a d’ailleurs pu rencontrer des obstacles ailleurs. Le fait qu’un étudiant réalise une thèse à ce sujet a permis d’ouvrir ces archives.

Les premiers résultats exploratoires de 1996 doléances, dont une partie seulement est signée et revendiquée par des Gilets Jaunes, seront livrés ce 16 novembre. Le plus dur étant de faire l’histoire du temps présent, celle d’un mouvement qui existe toujours sous d’autres formes que celle que nous avons connue, dans la rue. « On fonctionne aujourd’hui d’une différente façon. On n’est plus sur le terrain mais les Gilets Jaunes sont encore là, moins visibles mais tout aussi forts », conclut Delphine Barreau.

Retrouvez le programme ici :

Justine Vallée